カテゴリー:「生前に贈与する」

相続税対策の一環として、被相続人予定者の所有する財産を、その被相続人予定者のご存命中に、その被相続人予定者の相続人となる見込みの方、あるいはお孫さん、知人、友人等に贈与して、その所有権を移転させる方法、「生前贈与(せいぜんぞうよ)」を以前から活用されている方も多いのではないでしょうか。

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)の適用要件が以前に比べ緩和されている等、生前贈与はより使い勝手の良い事前の相続対策として用いられるようになりました。

ここでは、いろいろな生前贈与のパターンをご紹介いたします。

それぞれの事案に応じて、ご参考になさってください。

暦年課税贈与による生前贈与とは、1歴年単位(1月1日から12月31日まで)で計算される贈与制度を利用して生前に財産を自分以外に移転させる方法です。

1暦年単位で基礎控除110万円までの贈与なら、受贈者(贈与を受ける人 = 財産等をもらう人)に納付すべき贈与税額は発生しません。また、受贈者は親族のほか、親族以外の知人、友人、職場の方など、誰でも構いません。

この基礎控除の範囲内で毎年コツコツと生前贈与をされている方も多くいらっしゃいます(連年贈与の認定をされないように注意が必要です)。

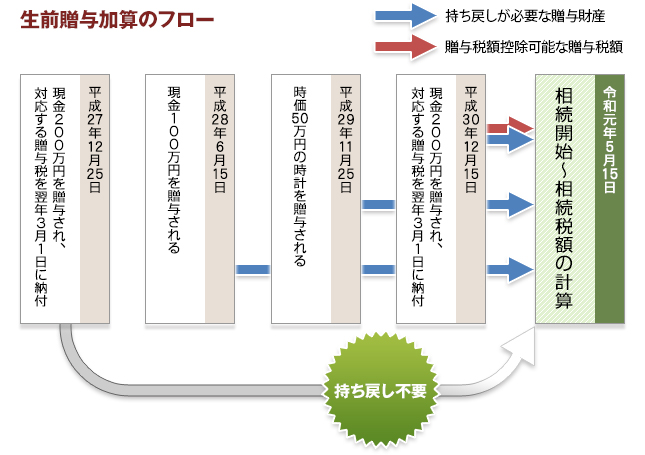

ただし、「生前贈与加算」といって、相続開始前3年以内(相続の開始が平成30年10月15日の場合は平成27年10月15日以降)の贈与に関して、その贈与者の相続により財産を取得した方は、その相続の被相続人から、生前贈与により取得した財産の価額を相続税の計算に持ち戻す必要があります。

例えば、相続開始が平成30年10月15日で、平成28年5月15日にその相続の被相続人から100万円の現金をもらっていた場合、今回の相続でその被相続人から財産等を取得する方については、その現金100万円を、この相続の財産の総額に含め直して相続税額を計算します。

なお、その被相続人から生前に贈与を受けていたとしても、その被相続人(生前贈与者)の死亡に伴い開始した相続または遺贈(遺言により財産を相続すること)により財産を取得しない方は、生前贈与加算をする必要はありません。もちろん、その被相続人の相続に係る相続税を納付することもありません。

また、持ち戻すときのその価額は相続開始時の時価ではなく、その財産の贈与時の時価です。

持ち戻す受贈財産につき納付した贈与税額があるときは、今回の相続税の計算において、「贈与税額控除」として算出相続税額から、その納付した贈与税額を控除して、残りを納付します。

相続の開始が令和元年5月15日なので、持ち戻しの対象となる贈与は平成28年5月15日以後相続開始までの贈与となります。

したがって、平成27年12月25日の現金200万円の贈与については、その価額を持ち戻す必要はありません。反対に、納付済の贈与税額を今回の相続税額から控除することはできません。

贈与は、法律上「双務契約」といって、「あげる」「もらう」という認識を、当事者双方が明確にして初めて成立する行為です。

「名義預金(通帳の表面上のお名前がお子様だが、実質管理者は親、というもの)」なる資産が存在するのは、この「贈与は双務契約である」という認識が欠落しているためです。

生前贈与を実施する際は、多少面倒で合っても、その贈与内容を書面に残し、当事者双方の認識を明確にしておきましょう。

相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、平成15年に新たに創設された贈与の形態で、高齢者の保有する財産を次世代に円滑に移転させ、それによる若年層の消費増を期待して導入されました。

相続時精算課税を適用するには様々な要件がありますが、特別控除額が大きく、また、相続税の計算に持ち戻す贈与財産の価額は、贈与時の時価であることなど、大きなメリットもあります。反面、デメリットもありますので、慎重な判断が必要です。

以上の要件すべてに該当すれば相続時精算課税による贈与をすることができます。

とくに注意したいのは3.と4.です。1月1日にさかのぼって年齢を判定しますので、その年で20歳になる、あるいは65歳になる方は、適用可能な年が翌年になります。

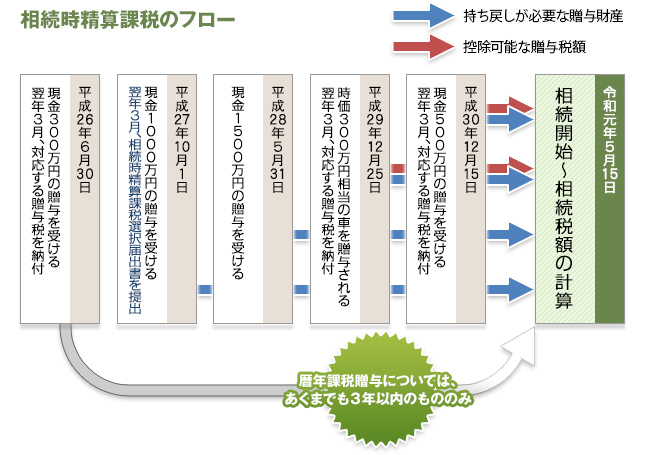

また、実際に相続時精算課税を適用する場合には、「相続時精算課税選択届出書」をその贈与に係る期限内申告書に添付して提出しなければなりません(戸籍謄本など、推定相続人であることを証明する書類その他一定の書類も併せて必要です)。

また、たとえば、父親からの贈与については相続時精算課税を、母親からの贈与については暦年課税贈与を、というように、分けて選択することができます。

相続時精算課税選択届出書を提出する年分前の贈与は暦年課税贈与ですので、持ち戻しの年限はやはり相続開始前3年の応答日以後相続開始までのものが対象となります。

持ち戻しの価額は贈与時の時価ですので、将来値上がりが見込まれる確率が高いもの、たとえば土地や上場株式などを贈与すると効果バツグンです。

ただし、相続時精算課税の対象とした居住用宅地等(宅地や借地権)については、小規模宅地等の特例の対象とはなりませんので、注意が必要です!

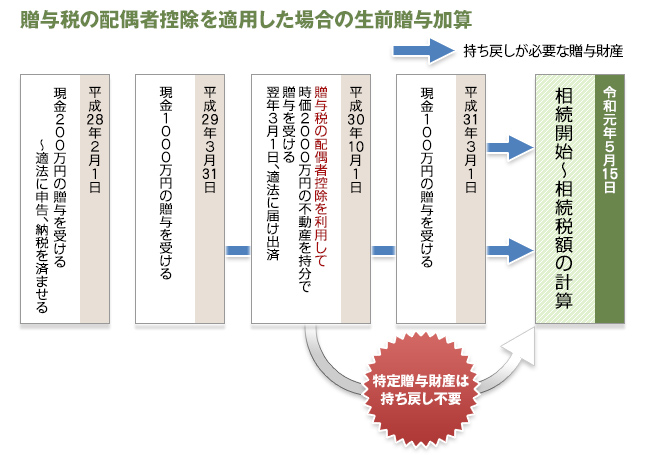

被相続人予定者の財産を生前に移転させるという観点から、贈与税の配偶者控除を利用した生前贈与も考えられます。

この制度は、婚姻期間が20年以上である配偶者間において、居住用不動産またはその取得のための金銭の贈与があった場合には、その贈与税の課税価格から2,000万円を控除する、といったものです。

結果、暦年課税の基礎控除額110万円と合わせて2,110万円まで贈与税がかかりません。

物理的に、同一人につき一生に1度きりの適用が可能です。再婚され、その再婚者との婚姻期間が20年以上になった場合には、その再婚者との贈与につき適用できます。

贈与税の配偶者控除により生前贈与された財産は「特定贈与財産」といって、贈与者が贈与から3年以内死亡し相続が発生した場合でも、その相続税の計算に持ち戻す必要がありません。

配偶者は相続時精算課税の適用対象者にはなれませんので、この制度を利用されるのも大きな生前の相続対策になり得ます。

「配偶者居住権」の創設は、この制度の趣旨から発展したものです。

以前より、住宅取得のために受ける金銭の贈与については、大幅な税負担の軽減策が実施されています。

先の税制改正により、令和3年12月31日までの住宅等取得契約分の贈与についても原則300万円(特定の優良住宅は800万円、令和元年時点より段階的に上限引き下げ)までの当該贈与であれば、やはり贈与税は非課税とされる措置が設けられています。

なお、令和元年現在は、非課税限度額が前述より大きく設定されています※。

また、令和元年10月1日の消費税率引き上げに伴い新たに設けられた制度があります※。

あくまでも住宅取得のための金銭(住宅、土地の現物は不可)の贈与に限られていますが、生前に保有資産を自己以外に移転させるといった観点からは、やはり、生前贈与の一種といえるのではないでしょうか。

設定されている特別控除額が大きいですので、利用する、あるいは一考の価値はあるかと思います。

ちなみに、非課税金額の上限は、贈与年ではなく、当該住宅等取得の契約年月で判断することとなっています。

※「タックスインフォメーション」のカテゴリーに掲載してありますので、ご参考になさってください。

平成25年4月1日より、教育資金の信託受付が各金融機関にて始まっています。

なお、平成31年度税制改正により、受贈者に所得制限が設けられ、その使途の一部が除外されるなど、格差是正のための改正がなされています。

【制度の概要】

受贈者の要件 : 原則30歳未満であること、贈与を受ける年分の合計所得が1,000万円以下であること

贈与者の要件 : 受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)

非課税の範囲 : 授業料等、教育機関に直接支払われるもの 1,500万円まで

申告の方法 : 適用を受ける旨等を記載した「教育資金非課税申告書」を信託金融機関を通じて納税地の所轄税務署長に提出します

未使用分の精算 : 受贈者が30歳となるまでに使用しなかった信託の残金については、受贈者が30歳となった日において贈与があったものとされます

なお、受贈者が30歳となる前に死亡した場合には、残金につき贈与税は課されません

また、信託契約期間中に贈与者が死亡した場合で、信託残高があるときは、その信託残高については相続税の課税価格に算入されませんが、贈与者がその贈与から3年以内に死亡した場合で、その受贈者が23歳以上であるときは、その残高が相続税の課税価格に加算されることとなりました。

期中の運用としては、引き出しの際に使途を証明する書類を各金融機関に提出することとされています。

この贈与制度によるほか、相続税法には、扶養義務者相互間における生活費、教育費に関する贈与につき、通常必要とされる金額までは非課税とする旨の規定があります。

この制度は、令和3年3月31日までの贈与につき適用されます。

平成27年度税制改正により新たに設けられた制度です。

受贈者の年齢が20歳以上50歳未満であること、贈与を受ける年分の合計所得が1,000万円以下であること、が要件となります。

その他、上記5.と、制度の概要は類似していますが、その使途や上限金額等が異なり、贈与税が非課税となる一括贈与額は1,000万円まで、また、結婚等資金については、その1,000万円のうちの300万円まで、とされています。

・ 婚礼、披露宴、新居への引っ越し、新居の住居にかかる支出

・ 出産費用や不妊治療にかかる費用、産後のケアに係る費用

・ 保育料やベビーシッターへの支払い報酬

結婚相談所へのコンサルティング報酬など、いわゆる婚活費用、新婚旅行費用、結婚指輪の購入資金、新居に備える家具・家電購入費用は非課税の対象ではありません。

なお、この制度の適用期間は、令和3年3月31日となっています。

なお、信託契約期間中に贈与者が死亡した場合で、その信託に未使用残高があるときは、その残高は相続税の課税価格に算入されます。

その際、受贈者が2割加算の対象となる者であっても、相続税の2割加算は適用されません。

詳細等につきましては、信託を希望される金融機関、または工藤力税理士事務所までお尋ねください。

※ 「2.相続時精算課税による生前贈与」の頁においては、ご覧になって頂く方への配慮から、一部、相続税法その他関連法令に規定される用語とは異なる簡易な表現、または用語を用いている箇所があります。